- avant-propos

victoires dérisoires

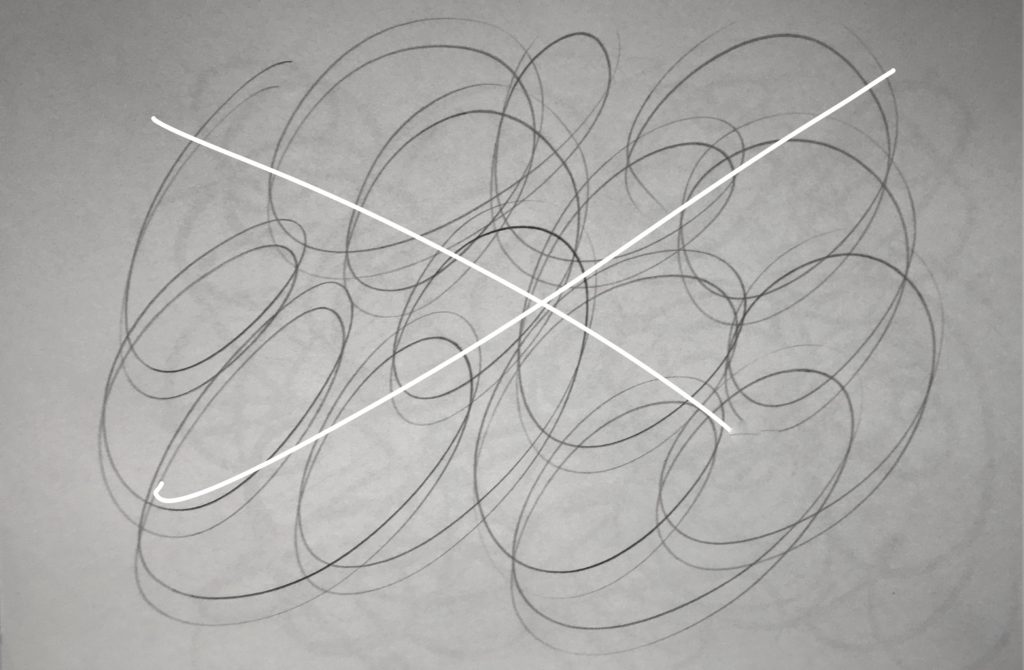

Les mots gravitent autour du sens comme

Des planètes autour de l’astre

Trou noirAZ

À la recherche d’un espace neutre, un endroit où une parole pourrait être entendue sans être déformée par le contexte.

Un plateau de télévision ? L’idée fait rire : il n’y a pas plus cliché, et qui dit cliché dit idée toute faite d’un contexte, publicité, musique, politesses d’usage, dosage convenu de sérieux et d’humour, d’inédit et de déjà-dit, de discours spontané et de minutage précis. Exclu !

Chez soi ? Une espèce de podcast comme on en a tant vu depuis le début de la pandémie ; la personne qui parle au centre son petit univers à elle… Bien sûr que non : le personnage colorie par trop le propos ; la caméra ne se fixe pas sur le sens. Et il ne saurait s’agir de soi, même si ce qui est dit sera toujours ancré dans le vécu d’un sujet.

Ou encore, une espèce de séminaire en live, faisant abstraction du fait que la version YouTube aura une audience infiniment plus grande que l’original ? Mais le contexte, celui d’une Académie explicitement ou implicitement, donnera à tout ce qui y est dit une coloration plus ou moins condescendante. Celles et ceux qui débattent derrière la grande table y sont d’ailleurs généralement placés à un niveau au-dessus du public.

Une table ronde peut-être, pour être plus démocratique ? Et finir par donner l’image d’une partie de poker dont tout l’enjeu réside dans l’art d’abattre ses cartes sur le tapis au moment stratégique ? Non merci ! L’idée de jeu pourrait être tentante, mais la situation et les problèmes à traiter sont trop sérieux pour être galvaudés par de telles mises en scène.

Un écran, ou un mur blanc, gris ou noir, sans autre présence que celle d’une voix ? Mais là, ce serait elle, la voix, qui retiendrait trop l’attention, avec ses intonations, son rythme, ses inflexions ; tout ce qu’elle pourrait révéler sur le sexe, l’âge, les origines et l’appartenance sociale de la personne qui parle. Non, encore une fois.

Ne reste plus que l’option de la page vierge sur laquelle le texte viendrait s’inscrire. Et là, presque autant qu’ailleurs, il faudra se méfier : le style, les sujets abordés, les références, tout est là pour trahir l’identité de l’auteur(e). Et ce, quelle que soit la protection souhaitée sous le couvert de l’anonymat.

Pourquoi cette tentative de retrait ? Par fausse modestie, pour ne pas avoir à défendre des énoncés contestables, pour brouiller les pistes à la manière d’un Banksy, pour ne pas aller à la rencontre des médias… ? Pour un peu toutes ces raisons, mais avant tout pour extraire le discours de ce jardin privé qui n’attire que la curiosité, dans lequel toute personne se meut. Un discours qui ne serait là que pour être contemplé, en tant que tel, hors contexte.

- victoires

victoires dérisoires

Des lassos

En l’air

Nous attendent

Des nœuds coulants invisibles

Se serrent autour des cous

Les fouets s’abattent

Sur les fessesAZ

« Nous sommes tous des juifs allemands ! ». À l’heure qu’il est ce slogan de mai soixante-huit sonne faux. Il en a pourtant cassé, des préjudices ; mais le temps l’a pris à son propre piège. « Ouvriers, étudiants, même combat ! » … Tu parles !

Les idéaux semblent d’autant plus beaux qu’une distance nous en sépare. Le mur, nous le ferons tomber : « Interdit d’interdire ! ». Et en attendant, « Faisons l’amour, pas la guerre ! ».

Récupération anticipée… Le monde, le beau monde, juché sur son échafaudage de prédations économiques, ne bronche pas ; il avale, il digère. Omnivore, tout lui est bon pour chier ces pellicules d’or que lèchent les vulgaires. Et les missiles ne cessent de pleuvoir sur les sans-abris.

Le village global, devenu ville tentaculaire, étouffe la planète. Les oiseaux tombent du ciel, les poissons se plastifient avant de disparaître, le bétail est enfermé dans des camps de concentration, la végétation est « pesticidée » et les forêts « torchées » et décimées. La glace fond, l’eau monte et les déserts brûlent la chair humaine.

Mais la fête continue, dans un vacarme de sons amplifiés : il faut bouger, se trémousser, se frotter les unes et les uns, aux autres. Courir d’un coin à un autre des cinq continents, jouir de se retrouver là où tout le monde se vante d’être allé. Péter, toujours plus haut que son cul, mille fois autant de méthane que des centaines de milliers de vaches en route pour les abattoirs.

Les vaisseaux d’antan, poussés par les vents, sont désormais remplacés par des monstres charriant les objets de nos désirs, déversant des tonnes d’excréments visqueux dans nos océans, au risque de séparer à jamais les eaux.

Au ciel, les oiseaux mécaniques fusent à travers les microparticules pour mieux perforer les couches d’ozone protecteur. L’être humain, lui, ne sait plus voler ; il s’attache à ces sièges qui s’arrachent, pour atterrir à chaque fois dans le même.

« A small step for a man, a giant leap for humanity » Souhaitons à ces lâches rapaces qui se vantent de pouvoir aller se faire foutre en fusée, de se perdre dans l’espace sans laisser la moindre trace. Qu’ils ne viennent pas nous dire que de l’autre côté des écrans, dans l’au-delà, la vie est belle !

Avec dix-neuf mille trois cent vingt-cinq morts à son seul crédit, Mitch a déjà battu tous les records. Wilma a frôlé les trois cents kilomètres à l’heure. Katrina, avec cent trente-huit milliards de dégâts, a dépassé les quatre-vingts milliards de Sandy.

La compétition bat son plein sous les applaudissements de la foule. Tape mieux que n’importe qui d’autre sur cette petite balle avec ta raquette et tu te retrouveras au sommet de la pyramide. La cratie n’a plus rien à voir avec le mérite, elle se révèle pour ce qu’elle est : la crasse de l’humanité.

Que de victoires à la Pyrrhus ; l’excès de biens n’engendre que des maux. Mettre tous nos œufs dans ces paniers de croissance les condamne à pourrir, et nous avec. Il vaut encore mieux les laisser sur la paille, et nous avec.

Le temps de laisser se dissiper les mirages ; toutes ces images qui se fragmentent, devant nos yeux, en particules impotentes. Plus rien à voir ; même les vraies icônes se meurent faute d’être contemplées. Les rêves n’ont plus de quoi se nourrir.

Pour contenir un virus, il suffit d’enfermer toute une population. Pour contenir la liberté, il suffit de la piéger dans des réseaux d’algorithmes. À tout problème, une solution scientifique. La logique est implacable, elle a déraison de tout. Les coûts de l’addition se font exponentiels. Ainsi disséquée, la vie en est réduite à la soustraction de ses parts… Toutes séparées, catégoriquement.

Une grande partie de ce que l’on appelait, avec condescendance, le tiers-monde émerge lentement de l’abjecte pauvreté de l’époque coloniale. Une victoire non négligeable. Pour en arriver à quoi ? En Asie, les humains sont de plus en plus traités comme du bétail dans une entreprise d’élevage intensif. Heure après heure, jour après jour, les petites mains alignées derrière des rangées et des rangées d’établis sont condamnées à répéter les mêmes gestes, jusqu’à l’épuisement. Dans les pays dits industrialisés, de nouvelles formes d’esclavages émergent ; pour les employés de compagnies telles qu’Amazon, le temps d’uriner ou d’avaler une dose de malbouffe, est minuté. Tandis que dans de vastes zones d’Afrique la famine dévastatrice cohabite avec le pillage systématique, quitte à utiliser d’innocentes mains d’enfants pour gratter la terre, de toute ressource naturelle.

Un peu partout sur la planète, de nouvelles richesses sont créées. Créées, vraiment ? Plutôt extraites de force, à la sueur du front de celles et ceux qu’un système néo-colonialiste prive de liberté dès l’enfance. Le tout avec une violence aveugle qui se refuse d’admettre la dimension mortifère pour toutes espèces confondues, de telles entreprises. Seul compte le profit, qui aboutit toujours sur les mêmes comptes, offshore, à l’abri des institutions de partage.

La société célèbre, à travers une profusion de couverture médiatique, l’émergence d’une nouvelle classe de super-riches. Un véritable bombardement publicitaire nous incite à admirer et à envier les modes de vie obscènes et vulgaires de ces nouveaux incultes.

Les nouvelles technologies de communication, développées par des obsédés de microchips dépourvus d’intelligence humaine, ont envahi nos vies sous prétexte d’encourager les échanges et la liberté d’expression. Nous aurions souhaité croire à l’espoir d’un printemps arabe ou autre. Quand serons-nous assez lucides pour réaliser que nous en sommes réduits au statut de moucherons, pris dans cette toile d’araignée.

La mort ne sera jamais vaincue, mais cessons de lui fournir nos armes technologiques. Cessons de lui vouer un culte à travers notre vanité. C’est à mains nues, en nous serrant les coudes, en caressant toutes les manifestations de la vie, que nous déjouerons, dans un dialogue à durée indéterminée, les pièges tendus par celles et ceux dont l’existence repose sur la mort des autres.

- dérisoires

victoires dérisoires

Mascarade

De héros

D’héroïnes

Indignes

De ton regard

Indignes

D’occuper

L’espace

Des dieux d’alors

Ne plonge pas

Dans cet

EnferAZ

Nos contacts pour ne pas dire ami(e)s, se profilent sur tous les réseaux, se positionnant fièrement dans des sites tous pareils… Pour partager leur plaisir avec nous ? Pour se vanter un peu ? Pour nous faire envie ? Peu importe : le ridicule ne tue pas. Nous le faisons tous. Et pourtant il tue non seulement les marionnettes qui en sont affublées, mais celles et ceux qui les entourent : une pandémie psychique.

Le culte de la vanité se nourrit de nos ressources limitées, nous pousse à nous parer d’oripeaux. Il accule au désespoir toutes ces âmes qui doutent d’elles-mêmes. Il incite à la compétition, au duel, au combat… Et ne laisse que ruines et cadavres sur son passage.

Des avatars de célébrités surgissent de partout pour nous faire passer à la caisse. Nous leur obéissons, sans même remarquer que leur aura se dissipe à une vitesse accélérée. Nous nous devons d’être tous branchés et à la même page, pour nous distraire de notre vide intérieur. Nous cherchons refuge dans un monde d’apparence, de non-être, que des milliards de milliards de pixels font miroiter devant nos yeux ébahis.

Des générations se sont battues au nom de la liberté. Noble cause, résultat pathétique. Un recul, certes, de toutes les formes de censure du passé, et les souffrances qu’elles impliquent. Nous sommes libres de penser n’importe quoi, de dire n’importe quoi, de faire n’importe quoi, dans la mesure où cela n’atteint pas à la liberté d’autrui. Et nous en profitons pour faire… N’importe quoi ! La perte de sens rendant toute censure inutile.

Nous nous entourons de toutes sortes de machines pour nous soulager des labeurs du quotidien. Nous passons des heures et des heures à laisser nos corps s’avachir, assis derrière un écran, derrière un bureau, derrière le volant… Et quand ces corps se mettent à trop s’affaiblir, à se ratatiner avant l’âge, nous nous précipitons au fitness pour confier à d’autres machines le soin de les remodeler pour ressembler à des athlètes.

La fierté légitime d’être chacune et chacun le qui nous sommes, a fait place à la fierté malsaine d’appartenir à des groupes qui s’excluent les uns les autres.

Le désir, longtemps tenu en bride par les religions et la morale, ne s’est pas déchaîné : il est devenu l’esclave aveugle et inconscient de l’économie qui le manipule. Tous les regards se fixent, médusés, sur les mêmes modèles : les mêmes fesses et les mêmes seins.

Qu’il s’agisse de partenaires amoureux, de plaisirs gastronomiques, de modes de divertissements, de confort ou de dépaysement, nos désirs sont soumis à des magnétismes convergents, gérés par des algorithmes qui, littéralement, nous crèvent les yeux.

Sans plus d’objets de désir authentiques, l’esprit s’égare dans l’artificiel, le faux. Les individus qui ne le supportent pas sont systématiquement marginalisés, emportés par toutes sortes de dérives « psychotoxiques», ou même poussés au suicide. L’individu, au sens strict d’un être qui ne se laisse pas réduire à un profil, n’a plus sa place dans la société.

Au-delà de la dimension pécuniaire qu’implique une telle soif de conformisme, le prix à payer est lourd : une forme de solitude existentielle qu’aucun artifice ne parvient à combler. La frénésie avec laquelle nous tentons de nous en évader à force de consommation et de communication intensive n’est que futile « délusion ». De distraction en distraction, nous nous sommes privés de l’essentiel. La communion avec soi-même, avec l’autre, avec l’immensité du monde… Ce qui fait de nous des êtres humains.

À défaut d’être, nous sommes condamnés à paraître. L’individualisme se mue en exhibitionnisme. Dans le déni de notre incapacité à donner, nous nous exhibons comme objets à envier. Sans ce regard des autres qui ne fait que nous flatter, nous succombons à la terreur de n’être rien.

Huit milliards. Sommes-nous trop nombreux sur cette planète ? Peut-être. Ce qui est sûr c’est que ce ne sont pas les humbles et les modestes qui la font exploser. Ce sont nos héroïnes et nos héros.

Toute l’absurdité de notre civilisation réside dans le choix de nos modèles : ces quelques centaines de milliers d’égos artificiellement gonflés, bien moins que le un pour mille de la population, dont nous nous obstinons à émuler tous les vices. Nous nous refusons à voir leur vacuité, subjugués que nous sommes par ces verrues d’or et de diamant parsemant leur traîne de porc nauséabond.

Quand le niveau de nos revenus, le nombre de kilomètres que nous avons parcourus, la diversité des gadgets que nous avons accumulés, les retouches de chirurgies esthétiques que nous nous sommes offertes, la provenance de nos habits ou le millésime des vins que nous dégustons se comparent aux modèles, nous en tirons de la fierté. Si ce n’est pas le cas, nous sommes poussé(e)s à la honte. C’est de tout ce superflu, au contraire dont nous devrions avoir honte. Honte de contribuer à décimer la biosphère pour combler l’abîme qui nous effraie tant.

Tous ces efforts sont dérisoires. À l’échelle de la planète, nous ne brillerons jamais que comme de petites étincelles nuisibles ; à l’échelle de nos proches, nous ne ferons que nourrir des émotions négatives, d’envie et de jalousie. Sous le couvert de l’admiration que nous tentons si désespérément de récolter, nous nous heurterons au mépris et à la pitié des rares personnes qui ont encore le courage de s’assumer telles qu’elles sont.

« Connais-toi toi-même ! » … Cette injonction qui remonte à l’Antiquité a perdu son pouvoir de nous inspirer. Nous ne cessons de nous cacher nos propres faiblesses, nos vulnérabilités. Au moindre bobo psychique, nous courrons voir un spécialiste, voir un guru, pour nous rassurer. Pour nous convaincre que nous « réussirons notre vie ».

Encore une fois : dérisoire !

- uniformes

victoires dérisoires

Quand toutes les pommes

Auront la même forme

La même couleur

Elles n’auront plus

La moindre saveurAZ

Le marquage du bétail est une tradition ancestrale. Au fer rouge, le plus souvent, et en général à l’oreille. Pour les humains avec l’exception honteuse et notoire d’Auschwitz, les marques d’appartenances sont plus subtiles. Cartes d’identité, passeports, inscriptions dans divers registres et, bien sûr, uniformes. Quel que soit son mode, la pratique du marquage repose sur un constat implicite : en son absence, il serait difficile de distinguer les individus les uns des autres. Nous perdrions toute appartenance.

À lui seul, ce constat a inspiré de nombreuses vagues de révolte. Les écoliers et les écolières de telle ou telle école ne sont plus ordonné(e)s de porter le même costume ; en Iran, les femmes sont prêtes à mourir pour ne plus avoir à porter le foulard rituel.

Ce qui frappe alors, ce qui devrait choquer, c’est cet enthousiasme avec lequel le bétail humain choisit de se faire marquer. Les grotesques tatouages des Hell’s Angels n’en sont qu’un exemple. À plus grande échelle, chaque personne arborant le V de Nike, sur sa chaussure ou son T-shirt, se porte volontaire au marquage sans même insister sur le fait qu’elle accepte ainsi de se transformer en panneau publicitaire. Nikè, en grec, c’est la victoire ; et oui, le troupeau s’est bien fait niquer par le logo !

Comble de l’ironie, c’est dans les cercles qui se prétendent élitaires, celles et ceux qui veulent se distinguer du commun des mortels, que l’avidité de se soumettre au marquage est la plus grande. Ainsi, des sigles tels que CK ou LV suffisent, aux yeux d’un certain bétail bourgeois à transformer les objets les plus ordinaires en trophées les plus convoités.

En soi, le besoin d’appartenance est parfaitement légitime, il constitue un des fondements de toute société. Porter un uniforme avec fierté, que ce soit celui du soldat, de l’ouvrier ou d’un service de la santé, c’est aussi afficher toutes les obligations, les sacrifices même, auxquelles nous sommes prêts à faire face. Toutes les cultures à travers l’histoire de l’humanité ont respecté ce besoin de signaler son appartenance, que ce soit avec des plumes, des tatouages, des oripeaux, des colliers, des bracelets ou toute autre forme de chaînes ou de liens.

Avec la modernité et la postmodernité, nous sommes cependant dans un autre cas de figure. Il s’agit de moins en moins d’assumer consciemment son appartenance, que de répondre aveuglément à un besoin de conformisme. Notre manque de confiance en soi nous fait craindre de revendiquer nos particularités. Pire encore, les uniformes que nous choisissons sont ceux qui n’impliquent plus aucune obligation ou responsabilité. Une appartenance qui ne demanderait « que » des sacrifices financiers ; gradée à l’échelle de revenus potentiels.

Et ces sacrifices à l’échelle globale représentent mille milliards de mille milliards d’heures de travail. De véritables fortunes en espèces tombent ainsi dans l’escarcelle des nouveaux escrocs planétaires. Les mêmes qui font tout pour que tourne la chaîne de production ; qui placent des populations entières sous le joug de conditions esclavagistes. Tout le monde le sait, et pourtant ça continue.

Comment est-ce possible ? Les religions et les états ont pendant longtemps, et certains le font encore, imposés ces sacrifices par conformismes, par la force. À notre époque ce n’est plus même nécessaire. Le nouvel opium du peuple, c’est la publicité. Un lavage méthodique de cerveau auquel nous consentons quotidiennement, qui se sert de tous nos désirs, de toutes nos aspirations au bonheur, pour contrôler nos modes de vie ; pour faire de nous des consommateurs prévisibles.

La publicité n’est pas seule responsable. Le cinéma de masse, le sport des arènes et tous les médias populaires ne cessent de faire miroiter des modes de vie entièrement fictifs, que nous prenons pour des réalités ; des modèles à envier et à suivre, contrastés avec des modèles à répudier et à combattre. À chaque nouvel épisode, nous sommes incités à nous positionner entre des formes caricaturales de bien et de mal, soulignées lourdement par des narratifs nous incitant à faire le choix voulu.

Pour que le système fonctionne, il faut que l’individu se fonde dans la masse, bien plus manipulable qu’une somme de choix subjectifs. C’est le principe même de l’uniformisation. Une fois le troupeau réuni, deux ou trois bergers suffisent à mener des centaines de moutons à l’abattoir.

Ainsi, des destins qui auraient pu être uniques se perdent. Un galvaudage systémique de ce que l’humanité a de plus précieux : notre diversité. Le fait que chacune et chacun de nous ait en puissance la capacité de faire des contributions uniques.

Au train où vont les choses, il n’y aura bientôt plus grande différence entre un robot et un humain.

Ce serait oublier, cependant, que la société ne pourra pas résister à un tel appauvrissement. À partir du moment où elle ne reposera plus que sur de fausses valeurs, elle s’effondrera d’elle-même. Nous n’en sommes pas loin. Sans diversité, pas de survie.

Heureusement, ce n’est pas le monde qui s’écroulera sous le poids de l’uniformisation, ce ne seront que les structures de la société. Tout ce qui, précisément, la rend uniforme, monolithique.

Sur les ruines de cette illusion – comme si la vie pouvait être uniformisée ! la diversité nue du réel explosera de manière inédite et imprévisible. Et qui dit explosion, dit destructions et souffrances inenvisageables. Mais de nouvelles sociétés, espérons-le, renaîtront sur les ruines de l’effondrement.

- cultures

victoires dérisoires

Les miroirs du même

Finissent toujours

Par se ternirAZ

« Bande d’incultes ! ». Cette insulte, le plus souvent, n’est pas adressée directement ; quand elle surgit, c’est à distance, à propos de groupes qui n’en ont rien à faire des canons de la culture dominante. Les connotations sont condescendantes et négatives : ces gens n’ont eu qu’un accès limité à l’éducation, ils n’ont pas eu la chance de grandir dans des familles où les valeurs bourgeoises, la littérature et les arts font partie du décor quotidien. On les plaint et on les craint… Sans même envisager la possibilité inverse : que cette culture dominante se serait sclérosée au point de perdre son attrait et son utilité pour un nombre croissant de personnes.

Les temples du judéo-christianisme, on le sait, sont de plus en plus vides. Les valeurs qu’ils abritaient manquent de fidèles pour les cultiver. Dans les universités, les sciences humaines perdent du terrain et des fonds, sous l’assaut de disciplines plus rentables pour l’économie. Les arts visuels et la musique contemporaine, en mal d’inspiration, cherchent leur nourriture dans des champs, comme le rap ou le graffiti, irrigués le plus souvent par l’énergie de ces bandes d’incultes. Alors, oublions la condescendance !

Le système dont la seule valeur opérante est celle du profit n’a que faire de tels paradoxes. Société de consommation : le terme est inapproprié et trompeur. C’est de culture qu’il s’agit, d’une culture qui, en quelques décennies, est devenue planétaire.

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, les modèles de référence dans tous les domaines, l’habitat, la santé, la sécurité, le calendrier, l’horaire, la monnaie, les modes de déplacement, les armes de destruction, les chaînes de production, les loisirs, la communication, le sport… Sont les mêmes. Sur toute la planète.

De quoi se poser des questions ?

Il y a certes ici-et-là des poches de résistance, en Amazonie, en Océanie ou dans certaines hautes vallées de l’Himalaya, mais toutes ont été contaminées au contact d’ethnographes, de missionnaires, de journalistes, de médecins et de géologues, quand ce n’est pas de touristes. Il n’y a plus de territoires vierges ; fini, les explorateurs.

L’agriculture est un paradigme approprié : tout le monde sait que la monoculture fragilise et érode les sols, les rendant plus vulnérables aux assauts de toutes sortes de ravageurs et de maladies contaminantes. Sans apports phytopharmaceutiques qui à leur tour tueront quantité d’espèces, ces sols perdraient vite toute fertilité, ils seraient stériles.

Autant la biodiversité est indispensable à la survie des espèces, autant la diversité des cultures est nécessaire à la floraison des idées. L’esprit se nourrit d’échanges, de dialogue avec l’autre sous toutes ses formes ; il ne peut se complaire dans la perpétuation du même.

Instinctivement, nous savons qu’une uniformisation globale de nos rituels culturels, un aplatissement de tout, nous mène inexorablement à une perte d’identité. Et c’est là qu’intervient un dangereux réflexe : celui du repli.

« Culture Wars ». Face à une culture mondialisée qui arbore des signes de faiblesse évidents, la tentation peut être forte de se refermer sur son petit monde, en en amplifiant les particularités. Comme s’il pouvait y avoir, soudain, une profusion de mini-cultures autonomes. Un Leurre. Non seulement nous dépendons tous des mêmes sources de nourritures terrestres, tous liés par des réseaux de production et de consommation incontournables ; nous dépendons aussi, dans le domaine culturel plus que n’importe où, de nos liens avec le passé. Des liens déjà fragilisés qui s’asphyxieraient dans l’espace clos du repli identitaire, sous l’urgence de la peur.

Une fixation obsessive sur le contemporain, héritée de l’angoisse d’être en retard sur le progrès, tend à nous rendre aveugles au fait que les grandes cultures de l’humanité ont toujours reposé sur une accumulation de sagesses anciennes. S’il ne se nourrit pas du passé, le présent n’a pas de futur.

« No Future ! ». On comprend mieux le sentiment des nouvelles générations. L’écologie bien sûr, l’instabilité économique et politique ; mais aussi un appauvrissement culturel : un manque d’idéaux, de modèles, de vision. Où sont les artistes, les poètes… Toutes celles et tous ceux qui avaient encore ce pouvoir, il n’y a pas si longtemps, d’inspirer des générations, de faire réfléchir, penser et rêver ?

Au-delà des causes déjà survolées de cet appauvrissement, il faut se pencher sur les modes de fonctionnement de la culture dans nos sociétés. Un système d’encadrement s’y est progressivement mis en place, fondé sur trois piliers interconnectés : l’économie, l’administration et les médias.

La création artistique a perdu sa gratuité, elle n’est plus qu’une production comme une autre, soumise à la loi de rentabilité. Pour cibler et gérer les projets dignes d’investissement, tout un filtre administratif s’est imposé ; une nouvelle classe de fonctionnaires de la culture passe son temps à trier et à classer les artistes selon des critères qui n’ont plus rien à voir avec le talent, basés sur le CV et le potentiel de rendement, comme pour n’importe quel demandeur ou demandeuse d’emploi. Enfin les médias, trop souvent dépendant financièrement des mêmes investisseurs, dirigent systématiquement le regard et l’oreille du public sur ce qu’il faut voir et entendre, conformément aux lois du marché.

Rien d’étonnant, dans un contexte que symbolise si bien la toile, the net, à ce que les voix de l’authenticité se retrouvent étouffées. « Let me breathe ! ».

- réseaux

victoires dérisoires

L’araignée

Tisse sa toile

Pour dévorer

Ses proies

Et le funambule

Du haut de son fil tendu

Avance pas-à-pas

Sans filetAZ

« Sans casseurs, pas de 20h ! » Pieds nus, avec un bâton pour seule possession, Diogène n’a pas placé la jarre dans laquelle il dormait en un endroit isolé de tous ; il s’est positionné au centre d’Athènes, à un carrefour très fréquenté d’où il pouvait invectiver les passants quand cela lui semblait bon. Autrement dit, pour se faire entendre, il a toujours été nécessaire de parvenir à secouer la foule.

Même si dans de rares cas, la solitude peut être un choix, quand elle est subie, elle est vécue comme une damnation. Cela a pu être constaté avec la pandémie et les mesures de confinement qui ont généré des vagues de protestation et provoqué de graves traumatismes psychologiques.

Les causes sont multiples, fragmentation des familles, délocalisations, effritement des institutions… Mais le fait est là : la solitude est un des pires maux de ce siècle. Elle n’affecte pas que psychologiquement, elle incapacite directement les gens ; elle les prive d’impact sur la société et réduit leurs opportunités de trouver un emploi rémunéré. Sortir de sa solitude est devenu une urgence pour la grande majorité.

Au niveau économique, tout passe à travers des réseaux. Le phénomène des influenceurs, ces personnes qui se font des fortunes éclairs basées sur les avalanches de clics qu’ils déclenchent sur le Net en sont la preuve par l’absurde.

Par l’absurde ? Oui, pour principalement deux raisons. L’obscénité des sommes d’abord, en regard du peu d’investissement personnel, mais surtout à cause de la nature même de ces réseaux qui sont avant tout virtuels, fragiles et désincarnés.

L’addiction massive, globale, à de tels réseaux a quelque chose de pathétique : le leurre d’une fuite en avant qui ne pansera jamais les plaies de la solitude. Au contraire, elle ne fait que séparer les individus ; dans les endroits où les gens se retrouvent rassemblés, nous avons tous pu le constater, la communication entre personnes se fait de plus en plus rare, alors que toute l’attention se concentre sur les petits écrans.

Dépendance est un autre mot pour addiction, on le sait ; et dépendre est une manière de remettre son destin entre les mains d’une autre entité. Ici, une entité abstraite, algorithmique, sur laquelle nous n’avons aucun contrôle, et qui de plus, ne résisterait pas à la première défaillance sérieuse (souhaitable ?) de l’infrastructure technologique.

Le besoin de se regrouper dans le cadre de la vie quotidienne est une réaction beaucoup plus saine. Renforcer les liens de voisinage, créer des structures d’échanges et d’accueil, tisser des réseaux à l’échelle humaine ; autour d’intérêts, de goûts et de convictions partagées. Il est encore trop tôt pour le dire, mais il n’est pas impossible que nous assistions à une renaissance de ce type d’activités.

Le paradigme de la ZAD – ces zones à défendre, est révélateur de cette aspiration à une non-dépendance. Au-delà de la cause écologique dont ils sont de vaillants défenseurs, ces regroupements aspirent à une autonomie radicale ; des modes de vie basés sur des structures sociales différentes, des valeurs différentes. Plus que louables à titre d’expérience, ils se heurtent pourtant à deux réalités. L’impossibilité de se couper entièrement du système en place au niveau économique, administratif et sanitaire, et d’autre part les risques d’un isolement qui, passé le premier choc médiatique, les renverrait à l’oubli.

Dans le domaine culturel, les collectifs d’artistes sont une autre manifestation de ce besoin de créer des réseaux ne dépendant plus du système en place. L’aventure de la dernière Documenta, une exposition qui tous les cinq ans rassemble les meilleures œuvres d’art autour de la vision d’un conservateur pour exprimer la zeitgeist du moment, a été jugée catastrophique par les milieux de l’art. Confiée à un collectif d’artistes indonésiens Ruangrupa, qui à son tour a délégué certaines de ses responsabilités à d’autres collectifs, cette exposition phare y aurait perdu tout sens. Cerner une vision du monde en sélectionnant des œuvres révélatrices et remarquables n’est plus à l’ordre du jour : « Make friends, not art ! » en était le nouveau slogan.

La toile, on le sait, a d’emblée été conçue comme un réseau décentralisé, multipolaire. C’est un de ses aspects les plus positifs : reléguer aux oubliettes la notion qu’une civilisation ne se conçoive qu’avec un seul centre même si les prétendants peuvent être multiples, comme Athènes, Rome, Paris ou Londres. C’est cependant oublier un peu vite que cette notion a aussi ses raisons d’être. Reconnu comme tel, le centre non seulement attire les énergies et les êtres d’exception, il constitue aussi un lieu où ces énergies et les contributions de ces génies s’accumulent dans le temps. Un lien direct avec l’Histoire.

Une conception horizontale des réseaux qui nous relient ne suffit pas à combler notre soif de sens, le lien vertical est essentiel. Toute société à travers la diversité des cultures repose sur l’expérience accumulée au travers des générations ; c’est ce qui lui donne sa stabilité. Sans cet ancrage dans le temps plus que dans le lieu, car on le retrouve aussi dans les cultures nomades, la structure sociale tomberait dans l’instabilité permanente.

Le concept de réseau est universel, du niveau de l’atome à celui de la civilisation, en passant par les règnes végétaux et animaux. Un des problèmes de notre époque est d’avoir cru pouvoir le contenir dans un cadre spatio-temporel d’ordre strictement rationnel – scientifique. Ce faisant, nous l’avons servi sur un plateau à l’économie qui s’en sert pour diriger nos vies.

Il est temps de reconsidérer ce modèle et de s’ouvrir à l’idée de réseaux éminemment pluridimensionnels, n’excluant ni l’émotionnel, ni le biologique, ni le spirituel. Il est temps de saisir l’occasion de participer à l’élaboration de nouveaux types de réseaux ; c’est une dernière chance.

À moins que, et ce serait littéralement catastrophique, l’effondrement total de notre système de civilisation ne soit la condition préalable à l’avènement d’une renaissance.

- libertés

victoires dérisoires

Le serpent qui mue

Ne part pas en vrille

Chaque poussin

Doit casser son œuf

Avant de s’envolerAZ

« Le monde libre ». La formule a perdu de sa pertinence depuis l’effondrement de l’URSS ; il n’en reste pas moins que la liberté reste un des arguments de vente principaux des démocraties capitalistes.

– Allez voir ailleurs, en Chine, en Russie, au Brésil !

L’argument semble convaincant, particulièrement pour les minorités d’opinions. Pour ce qui est des minorités ethniques et sexuelles, il reste encore beaucoup à faire, mais nous sommes sur le bon chemin, nous dira-t-on.

Différents facteurs ont fait qu’il est récemment devenu moins difficile de voir à travers cet écran.

«Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free! », proclame la Statue de la Liberté. Avec l’incarcération massive d’enfants séparés de leurs familles à la frontière mexicaine, toute l’hypocrisie de ce généreux idéal a été révélée aux yeux du monde, tout au long de l’administration d’un Trump aux sympathies fascisantes déclarées. De la France à l’Italie, et même la Suède, la peur de l’autre est sciemment attisée.

Des libertés aussi fondamentales que le droit d’une femme de disposer de son corps ont été remises en question par la Cour Suprême des États-Unis. Une économie de libre-échange a été supplantée, en quelques années, par des monopoles qui ne tolèrent pas les syndicats, délocalisent sans la moindre considération pour les communautés locales et profitent de leur pouvoir pour dicter leurs lois sans payer d’impôts.

Face à toutes ces injustices, nous avons cependant toujours le droit de protester pacifiquement ; et cela semble rassurer la majorité : nous ne vivons pas sous une dictature !

Même s’ils leur arrivent de le faire, un Macron ne s’en prive d’ailleurs pas, les gouvernements des pays dits démocratiques évitent de se servir des armes à feu ou à gaz, pour contrôler les foules en colère. Le fait est qu’ils en ont de moins en moins besoin : ils ont d’autres armes.

Les nouvelles techniques de coercition massives sont à la fois plus subtiles et plus efficaces. Elles se focalisent de moins en moins sur nos libertés de parole et d’action, pour mieux s’en prendre à notre liberté de pensée.

À travers la publicité et les médias, nos esprits sont de plus en plus formatés sans même que nous en rendions compte. L’indépendance de la presse, c’est symptomatique, s’est considérablement rétrécie en un court laps de temps ; avec des regroupements massifs qui favorisent la dissémination d’une pensée unique, sous la coupe de magnats mégalos de type Murdoch, qui ne se soucient que de leur propre agenda.

Les injonctions publicitaires, que les nouvelles technologies permettent de cibler avec la précision d’un missile téléguidé, affectent nos choix les plus fondamentaux. Nous nous attendons à ce que celles et ceux que nous choisissons comme partenaires en amitié ou en amour correspondent à des profils insidieusement plantés dans nos esprits. Nous souhaitons à nos enfants de réussir leur vie en fonction des décrets du système économique. Nos goûts sont canalisés en tendances et en modes dont nous sommes les victimes volontaires. Même nos aspirations spirituelles sont manipulées pour générer du profit.

Liberté ? Mon œil !

Il est indispensable que nous sortions de ce rêve artificiel si nous voulons reprendre notre destin en main. Un destin qui, d’humain, en est arrivé à n’être plus que statistique. Il faut que le mirage se dissolve.

La catastrophe psychologique, sociologique, économique et écologique, est devant nous ; cessons de nous voiler la face au propre et au figuré.

À défaut d’une prise de conscience massive, le système s’écroulera de lui-même, c’est certain ; mais le coût, en souffrances et en vies, sera infiniment plus élevé que si nous nous mettons à attaquer ce système, dès maintenant, à sa base. À savoir : si nous libérons enfin notre pensée de tous ces schémas artificiels qui l’ampute de ses pouvoirs créatifs et visionnaires ; qui la réduisent à « l’acquiescence » passive.

Attention : il ne s’agit pas de rejeter la raison pour tomber dans le piège de nouveaux conformismes irrationnels tels que le conspirationnisme à toutes les sauces. Il s’agit de prendre le risque de penser par soi-même ; d’être excentriques s’il le faut comme l’ont longtemps été les grands esprits, que ce soit dans les arts, la philosophie ou les sciences.

En arriver à une société composée de gens qui pensent par eux-mêmes ; une société qui ne serait plus manipulable.Des politiciens qui n’appartiendraient pas à des lobbys universels pourraient se pencher à nouveau sur de vrais problèmes, sans se soucier de leur notoriété médiatique. Des chercheurs qui ne se soumettraient pas à la loi de la rentabilité pourraient à nouveau mettre la science au service de la vie, sans avoir à se plier aux normes du rouleau compresseur administratif. Des artistes qui se foutraient des critères de réussite pourraient à nouveau nous donner à rêver et à méditer. Et même des gens fortunés, une fois libérés de l’obligation de faire fructifier leurs avoirs, pourraient enfin investir leurs forces dans des buts nobles tels que la philanthropie ou le mécénat sans le faire par vanité.

Et surtout : des millions de gens qui se sentent condamnés à n’être qu’ordinaires pourraient soudain jouir d’un nouveau statut, celui d’être irremplaçable ; pourraient changer de peau et entrevoir le salut d’une authentique liberté intérieure.

Du pain sur la planche de chacune et de chacun. L’appétit, on le sent dans l’air parmi les plus jeunes, est là : il est temps de nous servir de nos couteaux pour couper les liens du système.

- sarcastiques

victoires dérisoires

Un vent d’humour acerbe

Érode les piliers

Du temple

Déchire

Les drapeauxAZ

« Snowflakes ! », des flocons de neige ; c’est ainsi que l’extrême droite désigne, aux États-Unis, les gauchistes qui ont l’ambition de s’attaquer aux failles du système. Ailleurs, on se gaussera de tous ces « utopistes », de leur « angélisme » naïf, balayant d’un revers de main des arguments qualifiés de futiles et frivoles, qui ne sauraient être pris au sérieux. Dédain, mépris, sarcasmes… Tout est bon pour disqualifier l’adversaire, pour invalider le discours contestataire.

La force brute n’est pas le seul moyen de venir à bout d’un régime. Hitler, Napoléon, Louis XVI et tant d’autres dans l’Histoire ont certes été vaincus par les armes ; mais il y a aussi de nombreux exemples qui montrent qu’un système peut s’écrouler de lui-même, sous les sarcasmes de la foule. Le stalinisme, l’apartheid et même l’Empire romain… À chaque fois la chute a été la conséquence d’un profond changement de mentalité.

Quelles que soient les causes, si le système qui régit nos vies doit s’écrouler, ce sera une épreuve extrême pour l’humanité ; cependant s’il est encore temps, il vaut la peine de tout faire pour en atténuer la violence. Pratiquement, cela veut dire s’attaquer non pas au système lui-même à coups de manifestations, de cocktails Molotov ou de sabotage, mais s’en prendre aux mentalités sur lequel il repose. Achever, en d’autres termes, de détruire sa crédibilité.

Les instituions, parlements, universités, hôpitaux ou même banques ne sont pas les cibles à viser. Elles seules nous séparent du chaos, les affaiblir reviendrait à se tirer une balle dans le pied. Ce qu’il faut c’est à la fois les dépoussiérer, les adapter à la réalité présente, les purger des couches d’hypocrisie dont elles se sont affublées et « invigorer » à nouveau leurs racines humanistes. Changer, autrement dit, la mentalité de celles et ceux qui sont en charge.

Il est à craindre que cela ne se pourra se faire à coups d’argumentation, dans un cadre codifié que ces personnes maîtrisent. L’invective n’est pas non plus une bonne approche, dans la mesure où elle ne provoquerait que des réflexes défensifs. Reste l’humour, la dérision, tout ce qui pourra déstabiliser l’assurance factice des marionnettes qui occupent des postes prestigieux dans ces institutions.

Marionnettes ? Certes, il y a toujours des exceptions ; mais dans l’ensemble ces hauts fonctionnaires offrent un spectacle pathétique. Suspendus aux fils de l’économie, se renvoyant la balle dès qu’il y a une responsabilité à assumer, avides de recevoir leurs su-sucres, toujours prêts à faire des courbettes devant leurs supérieurs et à afficher sans nuances leur autorité sur le personnel, toute cette gent ne fait que se plier de manière ostentatoire, à de petits rituels de circonstance vestimentaires, administratifs ou comportementaux, pour bien signifier qu’on est là pour jouer le jeu.

Pas toutes, pas tous ; mais rares sont celles et ceux qui ont le courage de préserver leurs convictions intimes, de mettre le bien commun au-dessus des mesquineries de la comptabilité, d’aller à contre-courant de ce qui est attendu et de ruer si nécessaire dans les brancards.

N’ont-ils pas honte de jouer cette comédie jusqu’à une retraite tant attendue, une retraite qui les trouvera complètement désemparé(e)s de se retrouver face au néant de leur existence, condamné(e) à faire les touristes ?

C’est ça, la cible : il faut les frapper en plein plexus avec toute la force d’un humour acerbe pour les réveiller. Pour leur faire réaliser que toutes ces petites prétentions auxquelles ils sont accrochés sont grotesques ; pour leur faire prendre conscience du fait que c’est leur âme qui s’est fait bouffer par le système ; pour leur faire honte, oui, en public et en privé.

Gageons que, quand tous ces gens se sentiront ridicules dans leurs bottes bien cirées, qu’ils ne pourront plus se vanter de tous ces déplacements inutiles qui font leur fierté et que les paillettes d’or de leurs atours provoqueront plus de rires que d’envie, gageons que, ce jour-là, la surconsommation et le stock-market feront un plongeon aussi décisif que salutaire pour notre survie sur cette planète.

Mais ces pantins ne sont de loin pas les seuls à être risibles. Nous sommes toutes et tous susceptibles de tomber dans les pièges d’un système qui sait comment exploiter toutes nos faiblesses : notre vanité, notre gloutonnerie, nos phobies, nos mensonges, nos lâchetés, notre pingrerie, voire même notre méchanceté et notre cruauté inavouées. Comment se moquer d’Ubu Roi alors que nous sommes incapables de faire preuve d’autodérision ?

La modestie n’est pas un vœu pieux, elle est une condition nécessaire à notre survie. Il faut se moquer agressivement des prétentieux.

Espérons que lorsque ce cortège d’immodestie se sera fracassé contre le mur du ridicule, le rire n’aura plus à être acerbe, qu’il pourra se reconnecter à la joie. Quant au sourire, qu’il ne soit plus seulement de circonstance, qu’il redevienne le signe discret d’une ouverture à l’autre, d’une volonté d’entraide, de solidarité.

En attendant, continuons de rire méchamment de tous ces clowns qui se prennent pour des gens sérieux, qui ne cessent de vendre leurs charmes fallacieux pour perpétuer le système. Crevons malicieusement toutes ces bulles d’égos démesurés chaque fois qu’une occasion s’en présente. Moquons-nous ouvertement de ces ploutocrates avachis sur leurs yachts, de ces chevaliers sans courage et sans conscience qui paradent, tel Poutine, torse nu et bien huilé sur leur monture bien dressée.

Le rituel du carnaval était là, dans bien des sociétés, pour brièvement oublier tous les tabous qui conditionnent notre comportement ; de brèves périodes durant lesquelles il devenait possible de mettre l’empereur à nu.

Ce concept, comme tant d’autres, a été récupéré par l’économie : les carnavals d’aujourd’hui ne sont plus que de grandes foires commerciales, à peine plus débridés que la foule de clients dans un hall de supermarché. Réactivons notre sain besoin de se foutre de la gueule des enivré(e)s du pouvoir.

La solution qui s’impose est évidente : faisons de chaque jour un jour de carnaval, donnons-nous à cœur joie le privilège de mettre le système à nu !Feu la reine Élisabeth avait consacré sa vie à maintenir le semblant de dignité nécessaire à la cohésion du système britannique, il était difficile de se moquer d’elle. Elle était d’une époque où les responsables prétendaient encore incarner des valeurs, même si ce n’était pas le cas. Un Mao, aussi monstrueux qu’il ait pu être, était tout sauf grotesque. L’une comme l’autre a inspiré pour le meilleur ou le pire, bien des vies. C’est peut-être encore le cas avec un vieux François ou même un vieux Biden ; mais dans l’ensemble les dirigeant(e)s actuels n’inspirent, à juste titre, que nos sarcasmes.

Rire un rire bien amer, mais rire quand même.

Il n’est pas absolument impossible d’imaginer que les réseaux sociaux puissent devenir des vecteurs de ce rire, au moins temporairement. S’en servir pour déclencher des flash mobs au niveau planétaire pour ridiculiser publiquement toutes celles et tous ceux qui croient encore à ce système s’effritant devant nos yeux ; pour dissiper tous ces mirages aliénants et pour faire tomber la parure de tous ces imposteurs qui se la jouent.

La force du rire aura atteint son but quand le sarcasme aura éradiqué toutes les fausses valeurs ; quand le rire pourra à nouveau se faire franc et généreux.

Il y aura des dégâts, c’est sûr, mais nous pourrons alors nous mettre à l’œuvre pour reconstruire sur des bases plus saines.

Nous ne pouvons qu’espérer que les nouvelles générations, après s’être bien foutues de tout ce faux monde, pourront retrouver les joies d’un rire fraternel ; pour se donner le courage de faire face à la réalité.

- métropoles

victoires dérisoires

La tour de Babel

Phallus arrogant

Défiant le ciel

Ne sait pas

Ce qui l’attendAZ

Depuis que nous ne sommes plus des chasseurs-cueilleurs, en grande majorité du moins, et que nous sommes passés au stade agraire, puis industriel, la cité est le noyau central, le pivot autour duquel la société s’organise. Si nous voulons remettre en question le système capitaliste dominant, il est donc nécessaire de se poser la question de nos métropoles.

Essentiellement, le rôle de la cité est de centraliser le contrôle des ressources, des décisions, des régulations, des connaissances, des forces armées et des rituels de cohésion culturelle sur un territoire plus ou moins vaste, s’étendant bien au-delà des limites de la ville elle-même. Le tout sous l’égide d’un dirigeant mâle en général, choisi ou non par le peuple. Ce modèle, vieux de plus de six mille ans, est si profondément ancré dans notre inconscient collectif que toute alternative est devenue impensable : c’est ça ou l’anarchie.

À ce stade, il convient de préciser que nous les humains, ne sommes pas les seuls à avoir inventé un tel type de structure sociale : les fourmilières et les ruches d’abeilles en sont la preuve ! Mais, fermons cette parenthèse.

Centraliser et gérer les domaines d’activité mentionnés n’est possible que dans la mesure où une métropole peut se montrer capable de rassembler une force de travail, la main-d’œuvre, considérable. Une forte densité de population en est la condition inévitable. À l’âge du fer déjà, Babylone dépassait les 150’000 habitants, quant à la Rome ancienne, elle en comptait, à son apogée, près d’un demi-million. Les grandes villes d’Europe, avec 11 millions pour Paris, témoignent d’un saut démographique majeur, tout en restant capables dans certains cas, comme Venise avec un peu plus de 600’000 habitants, de ne pas tomber dans une telle démesure. Avec les 37 millions de Tokyo, les 18 millions de New York ou les 22 millions de Mexico City, il saute aux yeux que nous en sommes arrivés à un point où de telles concentrations de population en sont devenues absurdement démesurées.

Loin d’être des symboles de puissance, les métropoles d’aujourd’hui sont désormais des pôles de vulnérabilité : infrastructures fragiles, conditions de vie aliénantes, faible résistance face aux épidémies, sans même parler du risque d’attaques balistiques ou de catastrophe naturelle… Tout montre que le concept de métropole est à revoir pour éviter qu’il ne se confonde avec un paradigme dystopique.

La solution au problème n’est plus à chercher du côté des urbanistes, aussi vertes que puissent être leurs nouvelles propositions, c’est au niveau philosophico-sociologique qu’il faut se poser la question.

L’idée même de centraliser toutes ces tâches et tous ces pouvoirs relève d’une conception pyramidale de la société qui, dans presque tous les domaines, s’apparente à une aberration anachronique. L’internet, par ailleurs si problématique, aurait pu nous fournir un exemple inspirant : dès le départ il a été conçu, précisément pour atténuer sa vulnérabilité, comme un système de connexions sans centre.

Qu’il s’agisse de ressources à engranger, de décisions à prendre, de règles à formuler, de rituels à partager ou de connaissances à faire fructifier, rien n’indique que ces tâches ne pourraient pas être mieux assumées en se basant sur des concepts de décentralisation. Au contraire, le rejet du modèle pyramidal ne pourrait qu’ouvrir la porte à des systèmes de production et d’échanges plus transparents et égalitaires.

« Voir Rome et mourir », une telle expression pourrait à la rigueur se justifier si Rome était encore la ville éternelle, principalement du fait de son rayonnement culturel. Or ce n’est plus le cas ; aucune métropole ne peut se targuer d’attirer encore les plus grands talents, d’être des foyers de création comme Florence, Paris, Berlin, Londres ou New York l’ont successivement été dans un passé pas si lointain. La gentrification systémique n’a pas de place pour la bohème dans son agenda. Les artistes, du moins celles et ceux qui n’excellent pas dans l’autopromotion, en sont exclu(e)s. Il n’y a plus de Montmartre, de Montparnasse, de Village ou de Soho, où artistes, poètes, excentriques et marginaux pouvaient refaire le monde des idées et des images. C’est l’exode : les grandes villes perdent leur âme sous nos yeux.

Des pièges à touristes : voilà ce que ces métropoles sont devenues. C’est aberrant, comme si chaque personne qui n’a pas eu l’occasion de se prendre en selfie devant la Tour Eiffel devait se sentir inférieure, asociale et inculte ! En ce sens, du fait de la stimulation de l’instinct grégaire qu’elle provoque, la fascination soigneusement entretenue par la publicité, pour les grandes métropoles contribue pour une bonne part à la pollution de notre planète.

Jamais été à Paris ? Et alors ? Cela fait-il de vous un être inférieur ? Bien sûr que non !

Vraiment ? Ce n’est malheureusement pas si simple. Le phénomène des grands centres urbains engendre son contraire : la province. Toutes ces zones soi-disant de seconde classe, peuplées de rustres qui se sentent bombardés de mépris, à moins qu’ils ne se mettent à lécher le cul des élites urbaines en s’évertuant à les imiter.

N’y a-t-il pas là une des causes majeures du clivage qui est en train de déchirer les démocraties ?

Laissons les villes se dépeupler de leurs forces créatrices, comme le font tous les régimes autocratiques, l’actuelle Russie en étant un exemple pathétique, et elles s’écrouleront d’elles-mêmes. Accueillons dans un même temps les esprits libres sur des territoires plus fertiles, fiers de leurs particularités, et encourageons ainsi toutes sortes de renaissances locales.

Utopique, naïvement optimiste ? Non, urgent !

- phobies

victoires dérisoires

Vipère

Ou couleuvre

Aveuglante

Paralysante

La peur empire

Pousse au pire

Impose sa loi

À qui n’a pas

Foi en soiAZ

Passé, présent ou futur : chaque personne, chaque société a le choix de se concentrer principalement sur l’un ou l’autre de ces trois pôles. La Renaissance, par exemple, a porté une attention toute particulière sur le passé ; dans notre cas, depuis le début de la modernité, c’est un véritable culte qui est porté au futur. Un futur qui tend à générer deux sentiments contradictoires, l’espoir ou la peur, que ni le passé ni le présent ne génèrent.

Vu sous cet angle, le mal-être qui caractérise notre époque se comprend mieux. Nous sommes toutes et tous, entièrement conditionnés par un contexte culturel axé sur le futur, sur le mythe du progrès. « Look forward ! », c’est un véritable mantra qui nous est asséné par le système, comme si c’était la solution à tous nos problèmes. « No future ! », se mettent alors à scander instinctivement celles et ceux qui refusent de croire à cette propagande. Que recouvre une telle réaction ?

D’abord, que ce mirage doré n’est que ça : un mirage. Il faut être aveugle pour ne pas voir ce qu’il y a d’effrayant dans ce que le futur nous réserve. Certes, les climatologues, les sociologues et même les psychologues sont nombreuses et nombreux à nous signaler des catastrophes imminentes à tous les horizons ; mais dans l’ensemble, c’est toujours le même refrain : il ne faut pas céder à la peur ! Cela relève du déni, pur et simple.

Quel est le problème, ne vaut-il pas mieux être optimiste que pessimiste ? La question est mal posée : le problème est que du fait de ce déni systémique, la peur est condamnée à demeurer enfouie dans nos entrailles, inavouée, ingérable. Or, comme toute émotion qui ne parvient pas à trouver une forme d’expression, elle ne fait que se renforcer jusqu’à éclater.

Nous en sommes là : une société qui ne se caractérise plus par une vision idyllique du futur et qui désormais vit sous l’emprise de la peur. Une explosion de phobies amplifiées par les réseaux sociaux, pollue notre environnement social, le rend de plus en plus irrespirable. Car la peur, d’autant plus si elle est irrationnelle et donc non maîtrisable, engendre la haine.

Il est donc nécessaire de mieux comprendre et d’identifier les facteurs de peur. À commencer par notre mortalité ; le fait que nous ne puissions la nier, que nous en ayons pleine conscience, a amené toutes les cultures à encadrer cette peur à travers divers rituels pour nous permettre de la maîtriser aussi bien que possible. Ainsi, pour la grande majorité, elle n’entraîne pas de phobies irrationnelles. Les accidents de la route sont un autre exemple : expliqués, détaillés, ils sont cependant sciemment mis au second plan, loin derrière les avantages et les plaisirs de conduire. Ils ne sont la cause que de très peu de phobies, contrairement aux avions de ligne qui sont pourtant beaucoup plus sécurisés.

Ce n’est que dans la mesure où il n’est pas, ou mal, encadré qu’un facteur de peur engendre de dangereuses phobies irrationnelles.

Quels sont donc ces obscurs facteurs auxquels nous avons du mal à faire face ?

Un des principaux est le sentiment de se voir dévalorisé(e), relégué(e) à une existence dépourvue de sens, sans impact sur la société. C’est le cas de centaines de millions de personnes anonymes contraintes d’accepter, quand il y en a, des emplois peu ou mal rémunérés qui n’offrent même pas la satisfaction d’un travail dont on peut être fier. Autant de personnes qui se sentent remplaçables, voire complètement inutiles, d’autant plus lorsqu’elles n’ont pas le privilège valorisant de jouer un rôle décisif dans un cadre familial ou associatif.

Et c’est là une peur souvent qualifiée d’inavouable, comme peut l’être le doute quant à son identité sexuelle, ses capacités intellectuelles, son apparence ou toute autre spécificité pouvant mener au sentiment d’être exclu(e). Dans de tels cas, s’il n’y a pas, comme si souvent, d’encadrement pour briser leur sentiment d’exclusion, si elles se heurtent à une absence de solidarité humaine, de telles personnes deviennent des cibles idéales pour toutes sortes de gens et de groupes qui exploitent cyniquement ces peurs inavouées. Il leur est proposé de se refaire une identité à travers la xénophobie, l’homophobie, ainsi que toutes autres sortes de perversions idéologiques telles que le fondamentalisme et le nationalisme, consistant à transformer la peur en haine.

De toute évidence nous en arrivons au point, avec l’aide des réseaux sociaux, de voir nos sociétés basculer dans ce gouffre pervers : les gens sont de plus en plus encouragés par l’aveuglement cynique du système à se trouver une identité non pas dans ce qu’ils sont, mais dans la manifestation de ce qu’ils haïssent. Un dérapage qui ne peut être que fatal pour toute société.

Pour remédier à cette imminente catastrophe psychosociologique, il suffirait pourtant d’ouvrir les yeux et de se secouer un peu.

Reconnaître d’abord que chaque être humain est unique et irremplaçable. Édicter et appliquer en conséquence des lois qui protègent sans la moindre ambiguïté la dignité de chacune et de chacun. Aider dans la proximité immédiate et à travers des réseaux de solidarité, les personnes handicapées par ces peurs à reprendre conscience de leur valeur. Les aider à se rendre compte que ce ne sont pas elles qui sont défectueuses, mais bien le système déshumanisant de nos sociétés contemporaines.

Revigorer tout le domaine culturel en le soustrayant à l’emprise du commerce pour lui redonner un de ses principaux rôles : permettre la sublimation de nos peurs et anxiétés, nous remettre sur le chemin de l’émerveillement.

Se rendre compte, enfin, que le « risque zéro » n’existe pas, que c’est une absurdité de promouvoir un tel but dans tous les domaines de l’existence. C’est se mentir à soi-même que de croire que le danger peut être éliminé de notre vie. Il faut au contraire, réapprendre à lui faire face, seule manière de véritablement dompter nos peurs.

- attirances

victoires dérisoires

Une odeur

Qui se perd

Dans un regard

La chaleur d’une voix

Frémissement de l’épiderme

Dérèglement des sens

Vulnérabilité

RetrouvéeAZ

Parmi les décisions vitales que nous avons à prendre, celles qui portent le plus à conséquence sont celles concernant le choix de nos partenaires, dans la vie affective comme dans la vie professionnelle. Il paraît donc essentiel d’être conscients des bases sur lesquelles nous les prenons.

La Nature nous a donnés comme à tant d’autres animaux, un instinct qui nous pousse à être, selon les cas, attiré(e)s ou repoussé(e)s par nos semblables. Tous nos sens y participent, et nous faisons appel à la raison pour trancher en cas de doute. Nous sommes donc plutôt bien équipé(e)s pour prendre de telles décisions.

« Free Love ». Ce cri de ralliement, qui résonne depuis plus de cinquante ans dans notre culture, exprime bien la volonté de reconnaître à chaque personne le droit de faire un choix indépendant en matière de relations amoureuses. La vieille formule, « mariage d’amour ou mariage de raison », semble bien désuète. Et pourtant…

De tout temps, les sociétés se sont senties dans l’obligation d’encadrer, souvent de la manière la plus stricte, le choix des conjoints ; principalement pour la raison évidente que ce choix, avec la possibilité d’une progéniture, n’implique pas que les deux partenaires. Avons-nous vraiment dépassé ce stade ? Malgré une relative libération de la sexualité, malgré le droit, encore si fortement contesté, à l’avortement, il semblerait bien que non.

Nos attirances, et pas seulement dans le domaine sexuel, restent strictement contenues par notre système de société. Ce ne sont que les moyens de les contenir qui ont changé. Par exemple, les sites de rencontre ont remplacé le coup de foudre d’ordre instinctif, par des profils algorithmiques censés offrir la possibilité d’un «match» idéal. Nos choix en matière de collaborateurs, d’achats, de divertissements et même de santé sont encadrés selon le même modèle. L’atteinte à notre liberté se fait sans doute moins ouvertement, il y a moins de coercition ; mais nos existences sont de plus en plus conditionnées sournoisement dans le but évident de faire de nous des rouages bien huilés de la société, ou plus précisément, de l’économie de marché. Et cela, avec notre accord.

Encouragés par un tel contexte de société, à faire de moins en moins confiance à notre instinct, nous nous retrouvons dans une situation comparable à celle d’une personne qui n’exerce plus ses muscles : nous en ressortons affaiblis et vulnérables. Manipulables, autrement dit.

Pour bien fonctionner, le marché s’appuie sur des prévisions. Dans cette perspective, il est souhaitable que nos moindres désirs puissent être anticipés. Pour ce faire, le système a mis en place deux stratégies complémentaires.

La première s’applique à créer des désirs, qui en perdent ainsi toute leur spontanéité, à travers le bombardement médiatique et publicitaire. Le système n’a plus besoin de nous obliger directement et ouvertement à désirer, encore que ce soit le cas avec la voiture ou le portable, telle ou telle chose. Il lui suffit de nous inciter à le faire, de nous pousser constamment à coups de nudges, à désirer ce dont nous n’avons ni véritablement envie ni véritablement besoin… Tout ce qui profite au système. C’est ce qu’on appelle l’économie comportementale !

Celles et ceux que nous appelons des influenceurs avec leurs millions de followers ont ainsi remplacé les forces de l’ordre. Sous leur apparence de clowns pathétiques, ils s’assurent que nos vies soient conformes aux modèles voulus.

La deuxième stratégie consiste à nous épier systématiquement et à envahir notre sphère privée pour mieux cibler la stimulation artificielle de nos désirs. Nos données personnelles sont ainsi devenues des capitaux que nous ne contrôlons plus, et qui s’échangent sur le marché pour des sommes faramineuses ; un nouveau commerce qu’aucune loi n’est, à ce jour, parvenue à encadrer. Autrement dit, un commerce qu’il nous faut bien qualifier de hors-la-loi, contrôlé par les boss de réseaux néo-maffieux. Contrairement aux vieilles maffias qui se devaient de faire preuve d’une certaine discrétion, ces nouvelles maffias affichent fièrement leur pouvoir à un niveau planétaire, signant leurs méfaits avec leur « brand ».

Le comble c’est que nous en arrivons à admirer ces personnages fondamentalement répugnants qui nous manipulent à leur profit. Qui pour s’être offert le luxe de se propulser dans la stratosphère ou à la Maison-Blanche, qui pour être le roi ou la reine de domaines tels que l’immobilier, la pharma, la technologie digitale, la distribution ou même la désinformation.

Il faut creuser sous la surface pour mieux comprendre ces phénomènes. Traditionnellement, état, religion et culture ont tant bien que mal orienté nos désirs en fonction de codes éthiques, de valeurs abstraites. Ce n’est plus le cas : nous n’avons plus le choix entre le vice et la vertu ; nous sommes condamnés à nous départager entre loosers et winners. Tout notre système de valeurs est désormais basé sur cette opposition simpliste. Et celle-ci, à son tour, se base sur la nouvelle religion de notre époque : la compétition, dans tous les domaines, comme seul système de valeurs.

À défaut de pouvoir se retrouver sur le podium, les places y étant très limitées, nous nous complaisons dans une fascination morbide pour celles et ceux qui y sont parvenus : nous devenons sans même nous rendre compte de l’abêtissement que cela implique, des fans rentables.

La conséquence déplorable de ce que nous avons pu observer est une perversion fondamentale de cet instinct qui nous attire vers l’autre. Cet amour, qui est censé nous offrir la chance de nous ouvrir à ce qu’il y a de précieux et d’unique en chaque personne, a désormais fait place à un sentiment obscur et malsain qui consiste à se comparer à l’autre, dans le seul but de confirmer sa propre supériorité en le rabaissant.

- substituts

victoires dérisoires

La plus belle des fleurs

En plastique

Ou même en soie

Reste

Sans parfum

Une poitrine

Artificiellement gonflée

Ne fait qu’étouffer

Les battements

Du cœurAZ

« Prendre ses rêves pour des réalités », selon les cas et les circonstances, cette formule peut dénoter soit une grande naïveté, soit une noble ambition de se réaliser. C’est à nous en tant que société qu’il appartient de trouver un équilibre entre ces deux extrêmes. À savoir que tout ce dont nous pouvons rêver est loin d’être atteignable ni même toujours souhaitable, et que la réalisation de soi n’est pas chose facile, qu’elle n’est pas donnée à tout le monde.

Entre les achats en ligne, les hypermarchés et les boutiques de luxe, sans compter les agences de voyages et les billetteries pour toutes sortes de spectacles, c’est un éventail plus large que jamais qui nous est offert pour satisfaire le moindre de nos désirs. La société de consommation fait miroiter d’infinies possibilités d’assouvir notre soif de bonheur… À condition de pouvoir se le permettre financièrement. Mais rassurez-vous : il y en a pour tous les budgets !

L’absurdité de la chose devrait sauter aux yeux : le système nous traite toutes et tous, comme des enfants gâtés. Avant même que nous puissions nous demander ce dont nous avons véritablement envie, il se précipite pour nous convaincre qu’il est là pour combler nos attentes.

En dehors du fait qu’une telle infantilisation est préjudiciable pour la société, nous nous devons de réaliser que tout cela repose sur une double imposture : les besoins que nous croyons avoir ne sont pas les nôtres, et les solutions qui nous sont offertes pour les satisfaire ne sont que des substituts.

Prenons l’exemple des voyages qui comme il l’a été dit si souvent, « forment la jeunesse ». Le besoin de se dépayser, de découvrir d’autres horizons peut très bien être légitime. Mais de là à penser qu’une personne qui peut se vanter d’avoir parcouru la planète de long en large est mieux « formée » qu’une personne qui passe son temps à échanger avec des ami(e)s, à écouter de la musique ou à lire, il y a un grand pas à ne pas faire. Et, plus fondamentalement, peut-on dire qu’il s’agisse vraiment de voyage lorsque l’on s’assoit dans un avion pour se retrouver, quelques heures plus tard, confortablement installé dans un hôtel moderne, pas trop loin d’une plage si possible, ou pour avoir le privilège de se prendre en selfie devant les pyramides ? C’est, de toute évidence, complètement grotesque. Où est le risque, où est la découverte de l’inconnu, où est la nécessité impérative de repenser nos habitudes et notre mode de vie ?

Toutes ces escapades touristiques qui nous sont offertes, autrement dit, n’ont plus rien à voir avec un vrai voyage, ce n’en sont que de très vulgaires substituts. Sans oublier que, en pelant la croute du tourisme, les moyens de transport à longue distance deviendraient un peu plus vivables pour les personnes ayant de bonnes raisons de se déplacer.

Le secteur de la mode, les accessoires, les chaussures, les parfums, les crèmes, les vernis et les fausses dents est un autre vaste domaine de l’économie basée sur une même substitution de l’authentique par le faux. Une exploitation systémique de ce rêve que les hommes ont, autant que les femmes, d’être « élégants ». C’est négliger le fait que la seule vraie élégance est dans l’âme ; elle ne s’achète pas : elle se manifeste dans le comportement.

« C’est la classe ! », l’expression est bien mal choisie, dans la mesure où elle suggère que l’élégance est le reflet d’une appartenance à une classe qui serait supérieure. Or, rien n’est plus faux : nombreux sont les riches, et surtout les hyper-riches d’aujourd’hui, qui se comportent comme de véritables rustres. Il suffit, pour s’en faire une idée, de comparer par exemple le comportement d’un président Obama avec celui d’un riche clown comme Boris Johnson… Sans même parler d’un pauvre type comme Musk !

Modestie, discrétion, amabilité, et non l’ostentation ou l’arrogance, sont les authentiques manifestations de l’élégance. En encourageant à tous les niveaux l’acquisition de signes superficiels d’élégance, de toutes sortes de faux-semblants tapageurs, le système fait plus que de promouvoir des substituts : il corrompt cyniquement les fondements d’une éthique comportementale.

« Fake news ! », l’expression a rejoint les symboles qui caractérisent notre époque. Mais le faux, comme nous venons de le voir, ne se manifeste pas seulement dans la sphère de l’information. Il a envahi tous les domaines de notre quotidien. Faux cils, faux seins, faux culs… C’est une ère de mensonge dans laquelle nous vivons.

Le pire est que nous y participons toutes et tous à cette tromperie. Avec pour conséquence que nous n’avons plus le courage de regarder la réalité en face. Nous préférons, de loin, nous réfugier dans le virtuel.

Il suffit, pour s’en convaincre d’observer le comportement des gens dans les lieux publics. Les échanges humains y sont de plus en plus rares, les gens n’observent plus la réalité qui les entoure, l’attention de chacune et de chacun est rivée sur des écrans, tout le monde se réfugie dans sa petite bulle virtuelle.

Le zombie milliardaire qui a su profiter si avantageusement de notre besoin de communiquer, de vanter nos frustrations et nos petites satisfactions, n’a rien inventé. Son Metaverse est bien en place, même si après un investissement de plus de vingt milliards, il n’est pas encore parvenu à en extraire tous les bénéfices qu’il souhaitait. Nous n’avons pas besoin de casques pour nous envoler dans des univers virtuels ; nous avons déjà perdu pied avec le réel.

À la merci de ses fantasmes implantés massivement en nous par un système aveuglé par le mythe du profit, le troupeau humain progresse inexorablement vers le gouffre. Il n’y a plus lieu de parler de civilisation, l’espèce humaine a perdu son âme. Littéralement inconscients, sous le couvert d’une accumulation de fausses identités, nous sommes en train de basculer dans l’ère post-humaine.

Un des seuls espoirs, mais il est bien ténu, est qu’il y ait encore assez de moutons noirs pour semer la pagaille dans le troupeau.

- résistances

victoires dérisoires

Le roseau

À force de se plier

Pourrit

Dans la vase

Y en a

MarreAZ

Rien, jamais, ne s’arrête. Il n’y a pas de fait accompli, la donne ne cesse de changer, l’histoire continue. Que nous le voulions ou non, à moins de nous suicider, nous devons faire face au futur. C’est aussi simple que ça !

Optimisme ou pessimisme ? Non, nous ne sommes pas condamnés à un simple choix binaire. Ainsi, une structure sociale, une civilisation ne s’accepte ni ne se rejette dans son ensemble, d’un coup de baguette magique.

Même les pires catastrophes écologiques envisageables n’anéantiront pas la totalité de l’humanité. Des îlots de survie persisteront, quelles que soient les conditions de cette survie.

Un système de civilisation est la résultante du nombre quasi infini des forces qui l’animent. Des forces sur lesquelles nous avons toutes et tous la possibilité d’avoir un impact.

« Une goutte d’eau dans l’océan », diront les cyniques. Mais, l’océan est fait de gouttelettes !

Une stratégie est plus que la somme des tactiques déployées pour l’appliquer. C’est une vision, un cadre global dans lequel chaque action prend son sens.

« La Grève de Masses », déjà amplement débattue dans les cercles gauchistes de Rosa Luxemburg, n’est pas une stratégie nouvelle. Son concept peut néanmoins nous fournir une source d’inspiration pour ce que nous avons à faire.

La grève dans tous les domaines, bien au-delà de celui du travail, représente notre meilleure chance de survie. Stop ! S’arrêter pour une durée indéterminée, et poser la question sans ambiguïté : le jeu en vaut-il la chandelle ?

Arrêter de consommer comme des fous, de courir tout-le-temps partout, de nous comparer les uns aux autres, de croire tout ce qu’on nous raconte, d’avoir peur de tout et de rien, de prendre offense à la moindre remarque, de nous laisser classifier arbitrairement, de nous entendre dire ce que nous pensons, de nous réfugier dans nos bulles, d’œuvrer sans idéal, de nous laisser bercer par des fictions, de galvauder notre temps… Dans tous les domaines, une pause volontaire.

Rien qu’au niveau écologique, on a pu le constater momentanément durant la crise du covid, une telle pause aurait des effets bénéfiques indéniables avec un impact immédiat sur les gaz à effet de serre.

Sur le plan psychologique individuel, s’arrêter ne veut pas dire baisser les bras. C’est prendre le temps de se dépouiller du superflu ; le temps de respirer profondément et de faire le vide. Une tabula rasa sur laquelle nous pourrons nous reconstruire, en fonction de ce qui nous est essentiel.

Nous et non pas je, c’est important, car nul individu, quelle que soit l’ampleur de son égo et de son égoïsme, ne se suffit à lui-même. La pause, c’est aussi l’occasion de réaliser que nous ne sommes rien sans les autres ; l’occasion de retrouver un peu d’humilité.

Alors : moins de demandes, moins d’inflation ! Et pas seulement au niveau économique. Moins d’endoctrinement, plus de liberté de pensée. Moins d’expectations, moins de frustrations. Moins de bruit, plus de calme. Moins de phobies, moins de haine. Moins de distractions, plus de concentration !

Peut-être, en fin de compte, faudrait-il nous détacher de ce mythe primitif et archaïque qui persiste plus que jamais dans nos sociétés contemporaines : celui de la victoire. Que ce ne soit plus vaincre ou mourir, mais ensemble : résister et survivre.

Nous sommes tous dans la même galère.

Ad dérisoires

« Des générations se sont battues au nom de la liberté »

En considérant froidement les faits, il s’agit plutôt de quelques illuminés face aux millions de soldats, jadis, puis gestionnaires, désormais, au service d’un quelconque mythe (empereur, religion, démocratie, capitalisme, tournant écologique), certes moins flamboyant que celui de la liberté

Ad réseaux

« …la structure sociale tomberait dans l’instabilité permanente »

(Réac va !)

La stabilité toute relative face à l’accroissement des inégalités est-elle si bénéfique ?

« …nouveaux types de réseaux ; c’est notre dernière chance. »

Que nenni, l’économie se les approprierait aussitôt.

« …la condition préalable à l’avènement d’une renaissance. »

sur Mars ?

Ad libertés

« une société composée de gens qui pensent par eux-mêmes… »

Pour ne pas être manipulables, il faudrait que les gens parlent entre eux, non pas qu’ils pensent chacun-e dans son coin.

Ad sarcastiques

« N’ont-ils pas honte… face au néant de leur existence… »

Avant les nobles idéaux, ils auront veillé à la subsistance des leurs.

« …plongeon aussi décisif que salutaire… »

Quid du chaos qui en résulterait ?

« reconstruire sur des bases plus saines »

Où, sur Mars ? La Terre est « toute pourrie »

Ad phobie

« Reconnaître d’abord que chaque être humain est unique et irremplaçable »

Notre civilisation nous a rendus substituables.

« des lois qui protègent sans la moindre ambiguïté la dignité de chacune »

Les arrêts de la CJCE Laval et Viking ont sans la moindre ambiguïté tranchés en faveur des intérêts économiques face à cette pauvre dignité humaine